К середине 1980-х годов захват и вторичное использование истории искусства изменили направление и получили название «апроприация».

Апроприация — термин в истории искусства и критике, относящийся к более или менее прямому использованию в произведении искусства реальных предметов или даже других, уже существующих произведений искусства.

Термин апроприация используется также в более узком значении, в связи с деятельностью американских художников в 1980-х, особенно Шерри Ливайн и художников нео-гео. Шерри Ливайн воспроизводила в качестве собственных произведения других художников, включая живопись Клода Моне и Казимира Малевича. Её целью было создать новую ситуацию, новое значение или набор значений для знакомого образа.

Апроприация активно использовалась художниками, начиная с 1980-х.

В США главным апроприатором становится художник Джефф Кунс, решивший уйти в искусство после нескольких лет успешной работы трейдером на Уолл-стрит. Он олицетворяет поколение яппи середины 1980-х годов, пожинающее плоды быстрой капитализации, поддерживающее правительство и свободное от депрессивной памяти о прошлых потерях, прежде всего о Вьетнаме. Кунс энергично присоединяется к пародийно-всамделишной теории «бизнес-арта», выдвинутой Энди Уорхолом, которая гласит, что лучший вид искусства — умение делать деньги. В отличие от неоэкспрессионистов, которые возрождают не только модернистский живописный стиль, но и «модернистское поведение», то есть представляют собой художников-гениев, отшельников, безумцев, Кунс и такие нью-йоркские художники, как

Синди Шерман, Шерри Ливайн, ведут себя как апроприаторы и симуляционисты, активные участники художественного рынка, развивающие тактику Дюшана и Уорхола по присвоению готового продукта или имиджа, если этот имидж способствует привлечению внимания. Однако в отличие от Дюшана, которого, по всей видимости, не интересовало искусство в качестве средства преуспеяния, Кунс исповедовал американскую мораль, предполагающую, что процветание — это благо, и его достижению должно способствовать искусство. В 2000 году Джон Сибрук приходит к заключению, что «бизнесом Америки стало искусство. <…> Молодые люди, которым раньше не светило ничего, кроме скучной работы в офисе, теперь становились рок-звездами, авторами перформансов и режиссерами видеоклипов. <…> Современный художник стал парадигмой процесса раскрытия в себе творческих способностей для всех жителей планеты».

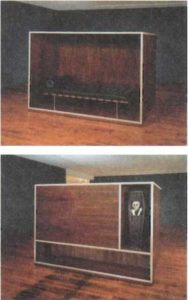

Кунс пошел в том же направлении, что и его учителя. В 1980 году он показал новые готовые объекты — модели пылесосов в витрине, несколько штук, так что обученный модернизму зритель, решивший обдумать вещь как скульптуру, остался разочарованным, будучи не в состоянии отличить свои чувства в музее от своих чувств в отделе бытовой техники. Особенное неудобство у образованных зрителей вызывало то, что Кунс вмонтировал в витрины с пылесосами неоновые лампы, условно-рефлекторно отсылающие к творчеству минималиста Флавина, искусству о возвышенном. В 1990 году Ханс Хааке читал лекцию в лектории Русского музея. Он начал ее так: «Вы, конечно, догадываетесь, кто из художников мне более всего антипатичен и является моим антиподом во всем? Это Джефф Кунс», — и продемонстрировал фотографию рекламно улыбающегося Кунса. Шла борьба за прогрессивное и реакционное использование наследия Марселя Дюшана. Хааке полагал, что Кунс это наследие апроприирует нарочито неправильно, снижая интеллектуальную игру автора рэди-мэйдов до уровня кича. Кунс не собирался льстить интеллектуалам, он стал пугать образованную публику апроприацией кича, быстро и окончательно переключившись с волны Дюшана на волну Уорхола. Было бы странно, если бы Кунс стал повторять Дюшана один в один, ведь он взрослел в эпоху телевидения, которое в 1980-е годы уже цветное и полностью адекватно картине мира.

Телевизионная рекламная реальность — это та единственная реальность, которую Кунс выбирает как свою.

Если Ив Кляйн был первым художником, получившим патент на продукт своего творчества, то Кунс позиционировал себя самого как ослепительно привлекательный художественный товар, опубликовав на страницах журнала «Art in America» среди рекламных объявлений свою фотографию с полуобнаженными девушками и симпатичным пони. Наряду со своим собственным, Кунс использует рекламный образ своей тогдашней жены, порнозвезды Илоны Сталлер, размещая семейные портреты на нью-йоркских билбордах. Он предвосхищает на несколько лет реальность: моду новых русских на гигантские изъявления эмоций, вывешенные на растяжках над проезжей частью. Кунс также широко применяет и найденные образы — азиатского производства игрушки, кичевые открытки с изображением Майкла Джексона, фотографии собачек, фигурки сувенирных и алтарных ангелов, превращая их то в живопись, то в скульптуру. В качестве скульптурных материалов он берет фарфор (именно в фарфоре представлен в полный рост поп- идол

Джексон), раскрашенное дерево (заготовки делают в альпийской деревне под Мюнхеном, где столетиями существует ремесло католических алтарных, а теперь и сувенирных резчиков) и нержавеющую сталь, из которой, в частности, отлиты кролик с морковкой, клон маленькой надувной тайваньской зверюшки для пляжа или душа, и повторение бюста Людовика XIV работы Бернини. Все эти случаи нетрадиционного употребления материала сигнализируют о наличии глубокой перверсии самой по себе как темы № 1 в творчестве Кунса, что делает его «саспенс» принципиально родственным дюшановскому и меланхолии Ольденбурга после 1963 года. Вот сравнение Кунса с ранним Ольденбургом, сделанное Кирком Варнедо и Адамом Гопником без учета трансформации творчества самого Ольденбурга начиная с его « Спальни »-морга или невозможного монумента в виде ножниц для Вашингтона: «„Кролик“ превращает Кунса в злого двойника Ольденбурга. Сюжетом Ольденбурга была эмоциональная жизнь неодушевленных вещей, его темой являлась метаморфоза — обычная вещь неожиданно представала одухотворенной: мягкой, или большой, или соблазнительной. Сюжет Кунса — убийство эмоций путем их продажи, и его метафора — это паралич. Закованный в серебро, маленький зловещий кролик… оборачивается бездушным киборгом, андроидом, одновременно напоминающим Нейла Армстронга на Луне и появление пришельцев». Эта и другие огромные по сравнению со своими кичевыми прототипами фигуры производят сильнейшее впечатление того, что должно быть скрыто, но цинично выставлено или выбралось на свет божий, как, например, не должны показывать себя гигантские самки- прародительницы у роевых насекомых. Мы видим то, что полюбили демонстрировать в нуаре киберпанка: маток, от которых произошли вещи-сувениры, а иногда просто вещи (например, мрачный бронзовый акваланг, похожий на обгоревшую грудную клетку), переполняющие комфортабельное, релаксирующее, но на самом деле охваченное стрессом пространство жизни современного горожанина. Дэвид Роббинс как-то заметил, что сознание, сформированное к 1980-м годам телевидением, отличает особенная «вера в неверие», которая оставляет живой лишь одну человеческую эмоцию — способность ужасаться. Скульптурная форма Кунса выливается в нарочито раздутые, как у Ольденбурга, но устрашающе застывшие, «окаменевшие» тела, которые стоят словно идолы капитала общечеловеческих и, как всегда, банальных желаний.

Здесь не столько художник апроприирует готовые объекты поп-культуры, сколько зритель получает возможность взглянуть со стороны на свои, то есть общественные страсти, чтобы почувствовать себя в настоящем смысле слова «сделанным» этим обществом.

Стратегия Кунса вызывала неоднозначную критику: одни считали, что он деконструирует рекламный образ общества спектакля, но большинство воспринимало пылесосы Шелдона, вечно парящий в солевом растворе внутри витрины баскетбольный мяч, полуфигуру обнаженной блондинки, обнимающей игрушечную

розовую пантеру, или бурого медведя, беседующего с британским полицейским, — весь этот подвергнутый гиперзаморозке подростковый американский кичевый бестиарий с имплантатами из взрослых этажей покупательного спроса — как невиданный по цинизму умысел утопить леворадикальное искусство. Кунс сознательно подливает масла в огонь, опубликовав в журнале «Artforum» свою очередную рекламу в образе школьного учителя с лозунгами «Эксплуатируйте массы» и «Банальность как спасение». Кунс справедливо полагал, что читатели журнала его ненавидят, потому что «он украл у них будущее: завтрашнюю молодежь». Дискуссия вокруг произведений Кунса завершается в 1990-е годы лучшим доказательством актуальности его приема: его манера, подобно образам Дюшана и Малевича, становится объектом женской апроприации. Пластические идеи Кунса с большим успехом заимствует швейцарская художница Сильви Флёри, выступающая и как апроприатор знаменитых брендов, и как супермодель-симуляционистка под девизом «Yes for All / Everything Must Go», инсталлирующая свои произведения прямо в магазинных витринах.

Несомненно, что Кунс привлекает внимание к тенденции, поглощающей огромную часть художественного потенциала 1990-х годов, — к намеренному смешению актуального искусства, рекламы потребительских товаров и социальной рекламы. Кунс иронично предвосхищает и комментирует такие события в мире искусства, как рекламные кампании Саатчи для организации «Гринпис» (1996), работы Оливьеро Тоскани

для компании «Бенеттон» начала 1990-х, в которых бенеттоновские вещи рекламируются на умирающих от СПИДа или приговоренных к смертной казни, наконец, знаменитую рекламную кампанию водки «Абсолют», начатую в 1985 году при помощи Уорхола (его гонорар составил 65 000 долларов), которая в результате привела к созданию одной из самых ярких коллекций современного искусства. Во всех этих случаях «формой» становятся, как в концептуальном слогане Зеемана, не потребительские качества товара, а способы его понимания и представления, то есть отношения, подходы, которые меняют взгляды на мир и на искусство как его часть. И Кунс своими пылесосами в музее или эротическими билбордами доказывает гетерогенность и взаимообратимость процессов, происходящих в современной культуре. В отличие от «вертикального» возвышенного универсализма, который модернисты, включая и ранних поп-артистов, стремившихся поднять статус вещи или рекламы, унаследовали от романтиков, постмодернистский универсализм горизонтален. Его можно было бы назвать низовым, учитывая особенность стелиться «у земли», нежелание воспарять в ликующие небеса, привычку быть не выше билбордов.

Хаим Стейнбах, другой известный американский апроприатор, наоборот, предпочитает отслеживать тонкие отличия социокультурных репрезентаций. Он не трансформирует вещи в скульптуру, а формирует вещевые подборы, погружаясь в поиски значений, возникающих при «случайных встречах» предметов. Неожиданные соположения вещей, спровоцированные художником, открывают в них самих двойные или скрытые смыслы. Стейнбах образует зону смыслового резонанса, где за предметами открывается исторический выбор судьбы человека, социальной группы, часто целого народа. Слово «зона» здесь особенно подходит, потому что пространства, образованные Стейнбахом, — будь то пространства на демонстрационных полочках, как в магазине, или пространства экспозиционных залов, загроможденных стеллажами, — всегда стеснены и несвободны, «зонированы». Акт выбора по Стейнбаху — это не акт свободной воли, каковым он представлялся ранее, но необходимость занять «свою полку». Поэтому звучание и многозначность предмета здесь не достигают полнозвучности: художнику важна драматичность осуществления выбора, необходимость стереть один смысл ради второго. Тема Стейнбаха — сомнение в возможностях плюрализма излечить модернистские тоталитарные травмы. Так, он соединяет на одной полке три предмета, формально объединенные технологией изготовления: сомалийский сосуд в оплетке и две американские плетеные корзинки, из которых одна совсем простой формы, близкой к традиционной, а вторая — сложное произведение дизайна. Сомалийский сосуд лежит на краю полки черного цвета, простая американская корзинка находится посередине на белом, а сложная — с краю на желтом фоне. Мы сразу считываем историческую последовательность от простого, убедительного национального предмета из Африки, демонстрирующего корневую культуру, к функциональному и формальному упрощению, нейтрализации вещи и стоящей за ней культуры, на что указывает белизна, за которыми следует искусственный интерес к древнему ремеслу, имплантация его в современную моду, фольклорные изыски, лишь имитирующие формы, но не суть предмета, симулирующие интерес к истории.

Разделившая с Кунсом и Стейнбахом честь открытия стратегии апроприации Шерри Ливайн заимствовала

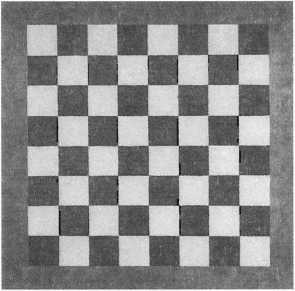

большей частью не вещи, а чужие художественные образы, которые всегда считались и продолжают считаться эталонами искусства XX века. В октябре 1984 года она показала в галерее Nature Morte выставку под названием «1917», продемонстрировав в повторениях знаменитых картин спектр модернистских радикальных стратегий: экспрессионизм Шиле и абстракцию Малевича и Чашника. Также Ливайн заимствовала фотографии Уолкера Эванса, монохромы — у Ива Кляйна, образ «Фонтана» был ею присвоен из наследия Дюшана. Проницательный Крэйг Оуэнс отметил стойкий интерес художницы к произведениям, которые, во-первых, были созданы мужчинами, а во-вторых, превратились в торговые марки на художественном рынке 1950-1980-х годов. Цель работы Ливайн, по

его мнению, заключается в имплицитной критике модернистской концепции творчества как божественного «отцовства». Ливайн всегда позволяла себе переиначить апроприируемое произведение, мотивируя эту возможность тем, что ей не приходится работать с оригиналом. Шедевр берется не сам по себе — часто он вообще недоступен, как, например, утраченный оригинал «Фонтана», — а в виде широко известной репродукции. Присваивая фотографии или абстрактные картины, Ливайн или по-матерински «одомашнивает» экстатический русский авангард, или, наоборот, форсирует уже имеющийся в произведении «паттерн» серийного производства. Так, супрематические композиции, приуготованные ко вселенским масштабам, Ливайн рукодельно воспроизводит казеиновыми красками в небольших размерах. Параллельно в этой же старинной египетской технике она создает малоформатную версию «шахматной» черно-белой абстракции, иронично соединяющую два авангардных отцовства: ген Малевича с геном Дюшана в одном общем законсервированном препарате для оплодотворения искусства будущего. В других случаях, количество которых нарастает к концу десятилетия, художница формирует эффектные стерильные инсталляции из унифицированных позолоченных реплик «Фонтана» и так же безукоризненно повторенных монохромов. Если «Фонтан» Дюшана на фотографии Стиглица действительно выглядел загадочной уникальной авторской скульптурой, представленной на пьедестале, на фоне современной живописи, то блестящие золотом писсуары Ливайн смотрятся как партия хайтековских вещей непонятного назначения во всем, кроме одного: отражающая сила их поверхностей и агрессивный блеск указывают на самый высокий статус этих предметов, который хочется назвать корпоративным. Авангард превращается в знак самого себя и своей власти через дороговизну.

Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ века.

Превью: Сальвадор Дали. Телефон-лобстер. 1936. Галерея Тейт. http://www.tate.org.uk/art/work/T03257